【泉大津市 蓄電池 電力管理】スマートな電力管理で効率的な電力運用を実現

はじめに

電気代の高騰や再生可能エネルギーの普及に伴い、家庭における電力の「見える化」と「効率的な活用」が注目されるようになってきました。

泉大津市のような住宅密集地域では、エネルギーの自給自足を目指す動きが強まっており、スマートな電力管理の重要性が増しています。

その中核を担うのが「家庭用蓄電池」です。

蓄電池を単に電気を蓄える装置としてだけでなく、電力の使用タイミングや用途に応じて自在に制御できる“電力管理ツール”として活用することで、電力コストを削減し、生活の質を向上させることが可能になります。

本記事では、家庭での電力運用を最適化し、災害時にも強いエネルギー体制を構築するための「スマート電力管理術」について、泉大津市の地域性と住宅事情を踏まえながら12項目に分けて解説します。

蓄電池を導入済みの家庭も、これから導入を検討している家庭も、この記事を通じて電力の使い方を見直すヒントを得られるでしょう。

電力管理における蓄電池の基本的な役割

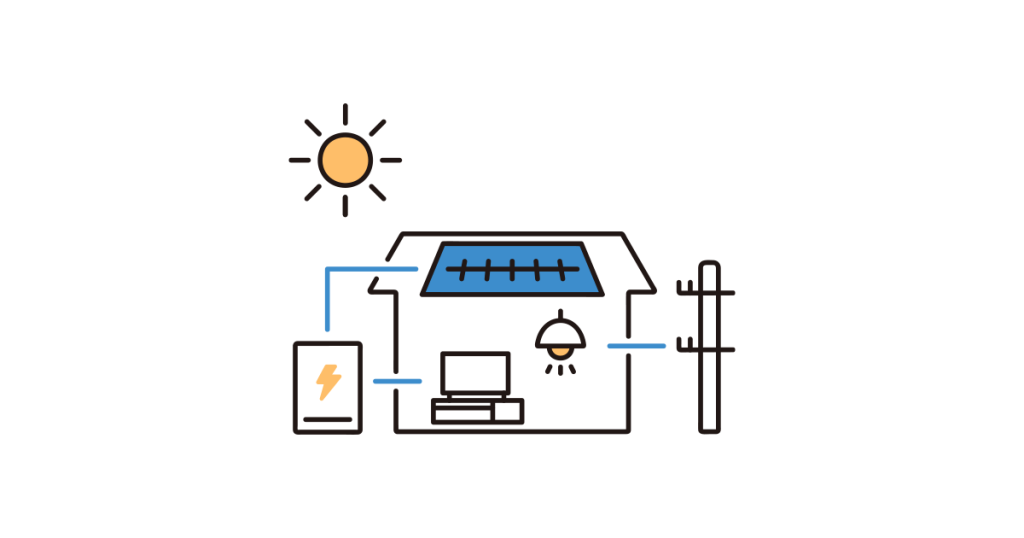

蓄電池の最も基本的な役割は、余った電力を蓄えて必要なときに使えるようにすることです。

泉大津市の家庭では、太陽光発電を導入している家も多く、昼間の発電量が消費を上回ると、その電力は電力会社へ売電されるのが従来の形でした。

しかし、売電価格の低下により「売るより自分で使う」方向へとシフトが進む中、蓄電池が果たす役割は大きくなっています。

蓄電池に電力を蓄えておけば、電気料金が高い時間帯に買電を避けることができ、結果として電気代全体の削減につながります。

また、停電時の非常用電源としても機能し、災害リスクの高い泉大津市においては「備え」としての価値も非常に大きなものとなります。

このように、蓄電池はエネルギーの効率的な利用と家庭の安心を支える多機能な装置として、電力管理の基礎を支えています。

時間帯別の電力単価に応じた放電制御

電力会社の料金プランには、時間帯によって電気の単価が変わる「時間帯別プラン」が存在します。

泉大津市では、関西電力の「時間帯別電灯」や「はぴeタイム」などが代表例で、夜間は電力が安く、昼間は高くなる傾向があります。

蓄電池を活用すれば、夜間の安価な電力を蓄えておき、昼間の高額な時間帯に放電して使用することで、電力コストを大きく削減できます。

この運用を「タイムシフト」と呼び、電力を“いつ使うか”を自分でコントロールできることが電力管理の核心です。

最近の蓄電池には、時間帯を設定して自動で充放電のタイミングを切り替えるスマート制御機能が搭載されているため、無理なく節約が可能です。

こうした仕組みを上手く活用することで、電気の単価を意識した「戦略的な電力使用」が家庭に根付き、電気代削減と快適性の両立が実現できます。

太陽光発電と連携した自家消費率の最大化

蓄電池を導入している家庭において、太陽光発電との連携は電力管理における最も重要なポイントのひとつです。

泉大津市では比較的日照時間が長く、太陽光発電との相性が良い地域とされています。

この環境を活かして、昼間に発電した電力を蓄電池に貯め、夜間に使用する「自家消費」のスタイルを確立することで、電力の自給自足に近づくことが可能です。

売電価格の低下により、従来の「売って利益を得る」仕組みから、「自宅で効率よく使う」仕組みへと転換が進んでいます。

蓄電池があれば、日中に使いきれなかった電力をムダにせずに済むため、太陽光発電の効果を最大化できます。

また、災害時にも昼間に発電して充電、夜に使用するというサイクルを維持できるため、安定した生活インフラの確保にもつながります。

スマートな電力管理は、太陽光と蓄電池のシステム全体をひとつのエネルギーエコシステムとして捉える視点から始まります。

スマートフォンでのリアルタイム管理と遠隔操作

蓄電池の進化に伴い、スマートフォンやタブレットを活用して電力の使用状況をリアルタイムで「見える化」する機能が当たり前になりつつあります。

泉大津市の家庭でも、専用アプリを使って蓄電池の充電残量、発電状況、消費電力、売電状況などをひと目で確認できるケースが増えています。

このような機能によって、エネルギーの使い方に対する意識が自然と高まり、無駄な電力使用の削減にもつながります。

さらに、外出先からスマホで蓄電池の放電モードを切り替えるなど、遠隔操作によって柔軟な電力運用も実現可能です。

たとえば、雷雨が予想される日はあえて放電を停止して、停電時に備えて蓄電しておくといった予防的な対応もできます。

スマート電力管理とは、単なる“管理”にとどまらず、生活スタイルに寄り添った“最適な選択”を可能にする手段でもあるのです。

複数機器との連携による家庭内エネルギー最適化

スマートハウスの普及により、家庭内の複数の電気機器と蓄電池が連動する「エネルギーマネジメントシステム(HEMS)」の導入が進んでいます。

泉大津市でも、新築住宅やリフォームを機にHEMSを導入する家庭が増えており、蓄電池を中核にエアコン、照明、冷蔵庫、給湯器などと連携する運用が注目されています。

HEMSを活用することで、蓄電池が蓄えた電力をどの機器にどれだけ配分するかを自動で最適化し、家庭全体の電力消費を効率的にコントロールできます。

たとえば、電気使用量がピークに近づく時間帯にはエアコンの温度設定を自動調整したり、冷蔵庫を省電力モードに切り替えたりする制御も可能です。

また、時間帯別の使用傾向を分析して、今後の電力使用計画に反映することもでき、データに基づいたスマートな電力運用が実現します。

このように、蓄電池は単独で活用するだけでなく、家庭全体のエネルギー効率を高めるハブとして機能する存在でもあるのです。

ピークカットによる電力契約の最適化

一般家庭でも意外と見落としがちな電力コストの要因が「契約容量の大きさ」です。

電力会社との契約において、一定のピーク使用電力を基準に基本料金が設定されることがあり、使用電力が一時的に大きくなることで契約容量が自動的に引き上げられてしまう場合もあります。

泉大津市の住宅でも、エアコンや電子レンジ、ドライヤー、IH調理器などを同時に使用することで、短時間でもピーク電力が跳ね上がり、契約容量が不必要に高く設定されてしまうことがあります。

蓄電池を導入し、こうしたピークのタイミングに合わせて電力を放電することで、契約容量の上昇を防ぐ「ピークカット運用」が可能です。

これにより、月々の基本料金を抑えることができ、結果として長期的な電力コストの削減にもつながります。

また、HEMSとの連携で、ピークタイムが近づいた際に自動的に蓄電池からの放電を優先する設定も可能で、手間をかけずにスマートな電力契約の最適化が図れます。

蓄電池を活用した防災時の電力管理

災害が多い日本において、蓄電池は防災対策の要とも言える存在です。

泉大津市のような海沿いの地域では、台風や地震、高潮による停電のリスクが高く、家庭における非常用電源の確保が重要視されています。

蓄電池があれば、停電発生時に照明や冷蔵庫、通信機器、医療機器など、最低限必要な電力を確保でき、家庭内での混乱や不安を最小限に抑えることが可能です。

さらに、太陽光発電と併用すれば、昼間に発電して蓄電、夜間に使用というサイクルを維持でき、長期間の停電にも対応できます。

最近では、非常時に優先的に給電する機器を設定できる機能を備えた蓄電池もあり、家族構成や健康状態に応じた電力配分が可能です。

日常の電力管理に加え、災害時にも柔軟に対応できる体制を整えることが、現代の住宅に求められる新しいスタンダードとなっています。

教育・意識改革につながる“見える化”の効果

スマート電力管理は、節約や防災だけでなく、家族全体の「エネルギー意識」を育てる効果もあります。

泉大津市の家庭でも、蓄電池のモニターやスマホアプリを日常的に見る習慣が生まれることで、電力の消費量や節電行動に対する理解が深まったという声が多く聞かれます。

特に子どもたちにとっては、「電気は無限ではない」という実感を伴う学びになり、将来的な環境意識の醸成にもつながります。

エネルギーの使用をリアルタイムで“見える化”することにより、どの時間帯にどの家電がどれだけ電力を使っているのかを具体的に把握できるようになります。

これがきっかけとなって、不要な電気の使用を控える意識や、自主的な節電行動が自然と家庭内に定着していきます。

つまり、蓄電池は単なる機械ではなく、生活スタイルそのものをスマートに変えていく“教育ツール”としての側面も持っているのです。

各家庭に最適な容量設定と放電モードの活用

電力管理を成功させるためには、導入する蓄電池の容量とその運用設定が、家庭のライフスタイルに合っているかどうかが極めて重要です。

泉大津市の一般家庭では、4人世帯であれば6.5kWh〜10kWhの蓄電容量が目安とされていますが、家電の使い方や在宅時間、太陽光発電の有無によって最適な容量は異なります。

蓄電池には、いくつかの放電モードがあり、「経済モード」「安心モード」「自家消費優先モード」などを用途に応じて切り替えることで、柔軟な運用が可能です。

たとえば、災害時を想定して常に一定容量を残しておく「非常時優先モード」に設定することで、いざというときの備えができますし、電力価格が高い時間帯に集中的に放電する設定もあります。

また、スマートAI連携型の機種では、天気予報や使用傾向をもとに翌日の放電スケジュールを自動調整する機能もあり、日々の管理負担を軽減してくれます。

家族の人数、生活リズム、電気使用量を考慮しながら、適切な容量とモードを選ぶことで、電力管理の効率性と満足度は大きく向上します。

補助金制度と初期費用のコントロール

高性能な蓄電池を導入するには、それなりの初期費用がかかります。

しかし泉大津市を含む大阪府では、再生可能エネルギーの導入促進として、蓄電池の購入・設置に対する補助金制度が毎年設けられています。

また、ZEH住宅や省エネ住宅としての認定を受けることで、国や自治体から追加の支援が受けられる場合もあり、これらを活用することで自己負担を大きく抑えることが可能です。

スマートな電力管理を始めるには、まず現実的な導入計画が必要です。

補助金申請のタイミング、対象機種、申請手続きの流れ、工事内容などを把握し、信頼できる施工業者に相談することで、無理のない投資計画が立てられます。

初期費用を適正にコントロールしながら、長期的な電気代削減・防災対策・住宅価値向上といったリターンを確保するのが理想的な蓄電池導入のあり方です。

まとめ

泉大津市のような都市型住宅地域において、電力のスマート管理はこれからの家庭運用に欠かせない視点です。

蓄電池を導入し、時間帯別の料金に応じたタイムシフトやピークカット、太陽光との自家消費連携、HEMSによる家電制御、スマホでの遠隔操作といった多様な管理手法を活用することで、生活の質と経済性を同時に高めることができます。

さらに、災害時の非常電源としても確かな安心を提供し、家庭のレジリエンスを高める蓄電池は、今や単なる設備ではなく“エネルギー資産”と呼べる存在です。

意識改革と生活習慣の改善を同時に促進するこの仕組みは、教育的価値も持ち合わせており、次世代への環境配慮の実践にもつながっていきます。

スマートな電力管理は、見える化から始まり、最適化へと進化します。

蓄電池というテクノロジーを生活の中に取り入れることで、私たちはこれまでにない自由な電力の使い方を実現できる時代に生きているのです。