【泉大津市 蓄電池 持続可能性】持続可能なエネルギー利用のための蓄電池選び

はじめに

環境問題やエネルギー資源の枯渇が深刻化する中、私たち一人ひとりの暮らしにも持続可能性が強く求められる時代となりました。

泉大津市でも、地域ぐるみでの再生可能エネルギー活用や省エネ活動が進められ、地球に優しい生活を目指す取り組みが浸透しつつあります。

その中で注目されているのが、「蓄電池」を活用したエネルギーの自家消費と効率運用です。

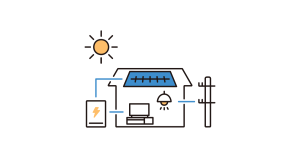

太陽光発電と併用することで、自宅で生み出した電力を無駄なく使い切ることができ、電力会社に頼らない持続可能な暮らしを実現できます。

また、災害時の非常用電源としても活躍する蓄電池は、単なる省エネ機器ではなく、未来のエネルギー生活を支えるインフラとしての役割を担いつつあります。

本記事では、泉大津市で持続可能な暮らしを実現するための蓄電池の選び方を、詳しく解説します。

エコと経済性を両立させ、未来にやさしい住まいを構築するためのヒントをお届けします。

持続可能な社会における蓄電池の役割

地球温暖化やエネルギー問題が年々深刻さを増す中、再生可能エネルギーの普及は避けて通れない課題です。

しかし、太陽光発電や風力発電などの再エネは、天候や時間に左右される不安定な電源であるため、蓄電技術の存在がその有効活用の鍵を握っています。

蓄電池は、余剰電力を一時的に貯め、必要なときに使うことができるため、電力の安定供給とエネルギーの効率的な活用に欠かせません。

泉大津市のように自然災害リスクが高い地域では、災害時のバックアップ電源としても機能することから、地域防災の観点からも導入が進んでいます。

また、家庭内でエネルギーの地産地消を実現する仕組みとしても注目されており、電力会社に依存しない「自立型の生活インフラ」として、蓄電池の価値はますます高まっています。

持続可能な社会を目指すうえで、蓄電池はエネルギー利用を安定・効率・安心の3点で支える重要な装置となっており、その導入は環境配慮と生活の質向上を同時に実現できる一歩となるのです。

自家消費による電力の有効活用

太陽光発電と蓄電池の組み合わせは、自家発電した電力を効率よく使い切るための最適なシステムです。

泉大津市のように、日照条件に恵まれた地域では、太陽光パネルによって昼間に多くの電力を発電できます。

しかし、発電のピークである昼間に在宅していない家庭も多く、その余剰電力は売電されるか、無駄になってしまうケースも少なくありません。

蓄電池があれば、昼間に発電した余剰電力を蓄えて、夜間や早朝といった太陽が出ていない時間帯に使うことが可能になります。

これにより、電力会社から電気を購入する量を大幅に減らすことができ、電気代の削減にも直結します。

さらに、太陽光発電のFIT(固定価格買取制度)が終了した家庭にとっては、売るより使う方が経済的であり、自家消費率を高めることで光熱費の最適化が図れます。

このように、蓄電池を使ったエネルギーの自家消費は、無駄をなくすだけでなく、持続可能な生活を実現するための重要な施策です。

再生可能エネルギーをより有効に使うことができる仕組みを導入することで、環境への負荷を減らしながら家計にもやさしい暮らしを送ることができます。

電気代削減による経済的持続性

持続可能な生活とは、単に環境にやさしいというだけでなく、経済的にも無理なく続けられることが求められます。

蓄電池は、その点において非常に高い効果を発揮します。

泉大津市の一般家庭で蓄電池を導入した場合、太陽光発電と組み合わせて1年間に数万円単位での電気代削減が見込まれることが多く、10年・15年という長期的なスパンで見ると、投資した金額以上のリターンを得ることも可能です。

特に、夜間の電気料金が高いプランに加入している家庭では、蓄電池を活用して安い時間帯に充電し、高い時間帯に放電する「ピークシフト」の活用により、大きなコスト削減効果を得られます。

また、将来的な電気料金の上昇リスクに対しても、蓄電池は強い味方になります。

一度設置すれば10年以上使用できるため、電力コストの変動に左右されにくく、安定した生活コストを維持できます。

このように、蓄電池は“環境にも家計にもやさしい”という、持続可能性の観点から理想的なエネルギー設備なのです。

継続的に運用することで、経済面の安心も同時に得られる点が、多くの家庭で導入が進んでいる理由のひとつといえます。

災害時の電力確保によるレジリエンス向上

泉大津市は、南海トラフ地震の影響が懸念される地域の一つであり、また台風の直撃やゲリラ豪雨など自然災害の発生頻度も比較的高いエリアに含まれています。

そうした災害時に最も困るのが「停電」です。

現代社会では、スマートフォンの充電や冷蔵庫、医療機器、照明、通信機器など、生活の基盤を支える多くの機器が電力に依存しています。

蓄電池があれば、そうした非常時にも最低限の生活インフラを維持することができ、家族の安心と安全を守ることができます。

さらに、太陽光発電と併用することで、昼間に発電した電力を再び蓄電し、停電が長引いた場合にも持続的に使える体制を整えることが可能です。

これは災害に強い「レジリエントな住まい」を構築する上で、非常に重要な要素です。

また、停電が頻発するような災害後の生活において、近隣住民との電力融通の可能性や、家庭内の避難所的機能を果たす役割も期待されています。

持続可能な暮らしは、日常の快適性だけでなく、非常時における安心感を提供できる体制も求められます。

その両面を備える設備として、蓄電池の価値は今後さらに高まっていくことが予想されます。

環境負荷の軽減とCO₂削減への貢献

持続可能なエネルギー利用を語るうえで、環境への配慮は欠かすことができません。

蓄電池を活用し、再生可能エネルギーを効率的に使うことは、化石燃料に依存した電力供給からの脱却を促し、結果的にCO₂排出量の削減に大きく貢献します。

泉大津市のような都市部では、電力消費量が多くなる傾向があるため、家庭レベルでの省エネ・創エネ活動が地域全体の温暖化防止に直結します。

例えば、太陽光発電だけで発電しきれなかった分を電力会社から購入するよりも、蓄電池で一度貯めて使うことで、より無駄のない電力活用が実現します。

こうしたエネルギーの自己完結型運用は、家庭が“エコ発電所”のような役割を果たすという、今後の地域エネルギー政策にも合致する形となっています。

また、CO₂排出量の削減を個人単位で進めることは、子どもたちや次世代への責任でもあります。

家庭での環境負荷低減を実践することは、未来の地球環境を守るための一歩であり、蓄電池はその具体的なツールとして非常に効果的です。

エネルギーマネジメントによる効率的な運用

持続可能なエネルギー活用を実現するには、発電・蓄電・使用の流れを効率的に管理することが不可欠です。

その鍵を握るのが「エネルギーマネジメントシステム(EMS)」の導入です。

泉大津市でも、太陽光発電と蓄電池の連携運用において、このEMSを取り入れる家庭が増えており、エネルギーの「見える化」と「最適化」が進んでいます。

HEMS(家庭用エネルギーマネジメントシステム)を使えば、現在の電力消費量や発電量、蓄電池の残量をリアルタイムで確認でき、無駄なエネルギーの使用を防ぐことができます。

さらに、AI機能付きのシステムであれば、天気予報や家族の生活パターンに応じて最適な充放電スケジュールを自動で組んでくれるため、手間なく効率運用が可能です。

このように、エネルギーの管理をデジタル技術に任せることで、生活の質を下げることなく省エネが実現でき、持続可能な暮らしがより現実的になります。

また、データの蓄積と分析によって、電気代の削減効果やCO₂削減量を数値化することができ、環境活動としての意識も高まります。

エネルギーマネジメントは、未来型の省エネ生活を支える頭脳であり、蓄電池と組み合わせることでその力は最大限に引き出されるのです。

補助金制度の活用による導入負担の軽減

蓄電池は優れた設備である一方で、初期費用の高さが導入のハードルになっていることも事実です。

しかし、泉大津市では地域の再生可能エネルギー推進の一環として、蓄電池や太陽光発電システムの導入に対する補助金や助成金制度が用意されている場合があります。

また、大阪府や国の支援制度を併用することで、導入費用を大幅に軽減できる可能性も高く、実質的な自己負担額を抑えて導入に踏み切ることが可能です。

補助金の金額や条件は年度ごとに変わるため、導入を検討する際は泉大津市の公式サイトや信頼できる施工業者に最新情報を確認してもらうことが重要です。

さらに、制度の中にはZEH(ゼロエネルギーハウス)対応住宅を対象とした高額な支援もあり、長期的に持続可能な住まいを目指すなら活用しない手はありません。

補助金を活用することで、蓄電池のコストパフォーマンスは一気に向上し、より多くの家庭が持続可能なエネルギー生活へと一歩踏み出せるようになります。

導入の敷居を下げる制度として、補助金は非常に有効な手段であり、環境にも家計にもやさしい生活を後押しする存在です。

長期運用における寿命とメンテナンスの重要性

蓄電池の導入を持続可能性の観点から考える際には、長期運用に耐えうる製品を選ぶことが非常に重要です。

泉大津市で使用される蓄電池の多くは、10年から15年の使用を前提に設計されており、適切なメンテナンスを行えばそれ以上の寿命を期待できるケースもあります。

ただし、日々の充放電サイクルによってバッテリーの劣化は確実に進行します。

そのため、使用状況や環境に応じて適切な運用管理を行うことが、長寿命化と性能維持の鍵になります。

また、メーカーや販売業者によっては、定期点検を含む保守契約を提供しており、バッテリーの劣化度合いや動作状態をチェックすることが可能です。

長期的に安定した稼働を維持するためには、こうした保守サービスの有無も製品選びの大切な基準となります。

持続可能なエネルギー活用は、単に導入時のスペックやコストだけでなく、長く安心して使い続けられる体制を整えることが重要です。

特に高温多湿な夏場には蓄電池の設置環境にも気を配る必要があり、通気性や直射日光の影響を避ける設計も欠かせません。

寿命と運用管理の視点を踏まえた蓄電池選びが、結果的に最もコストパフォーマンスの高い導入へとつながります。

家族全体で取り組むエコ意識の醸成

持続可能なエネルギー利用の根幹には、「家族の意識の変化」が大きく関わっています。

蓄電池を導入し、太陽光発電とともに電力を“自宅でつくって使う”という暮らしを始めると、家族の間でエネルギーについての会話が自然と増えます。

泉大津市では、エネルギーの地産地消や脱炭素化に向けた市民参加型の取り組みも進められており、家庭単位の行動が社会全体の変化に直結することが期待されています。

例えば、スマートフォンやタブレットを使ってHEMSを家族でチェックし、「今日は発電が多いから洗濯をしよう」「夜間は蓄電池で節電しよう」といった日常的な工夫が生まれます。

このような行動の積み重ねは、エコロジーへの理解を深め、子どもたちの環境教育にもつながります。

蓄電池は単なる設備ではなく、家族全体のエネルギーに対する意識を高め、地球にやさしい暮らし方を自然と習慣化させる装置としても機能します。

エネルギーの使い方に敏感になることで、節電やゴミ削減といった他のエコ活動にも波及効果が期待でき、より持続可能なライフスタイルが家庭から始まっていくのです。

地域とのつながりを生むエネルギー選択

蓄電池を活用した持続可能な暮らしは、単に家庭内の効率化や節約にとどまりません。

泉大津市のような地域社会では、個人の選択が周囲の人々や地域の将来にまで影響を与えることがあります。

たとえば、町内会や自治会での防災訓練の際に、蓄電池を備えた家庭が地域の電源として一時的に活用されるケースや、災害時の情報拠点としての機能を果たす例も報告されています。

また、地域エネルギー施策に参加することで、家庭単位の再エネ活用が“まち全体の電力構造”に組み込まれることもあり得ます。

今後、エネルギーの分散型運用が広がるにつれて、家庭ごとに蓄電や発電を行い、地域内で融通し合う「マイクログリッド」の概念が実現していくでしょう。

このような動きは、単なるエネルギーの自給自足を超えて、地域とのつながりや共助の精神を育てる役割も担っています。

蓄電池は、個人の生活の安定にとどまらず、地域のレジリエンス向上やエネルギー自立を支える“社会的な装置”でもあるのです。

持続可能な暮らしは、家庭の中だけで完結するものではなく、地域社会との協調によってより大きな意味を持ち始めます。

まとめ

泉大津市における持続可能なエネルギー利用は、個人の意識と行動、そして設備選びによって実現されていきます。

その中で、蓄電池は太陽光発電と組み合わせて、家庭内のエネルギー循環を完結させ、電気の自給自足という理想に最も近い生活スタイルを可能にする装置です。

電気代の削減やCO₂排出の抑制、災害時の非常用電源、そして長期的な住宅価値の維持という多方面のメリットを持ち、導入はまさに未来への“投資”といえます。

また、家族の省エネ意識を高め、エネルギーとの付き合い方を変えるきっかけにもなり、地域とのつながりを深める社会的効果も期待されます。

持続可能な暮らしは、環境に良いだけでなく、家計にもやさしく、暮らしをより安心・快適にしてくれるものです。

その中心にあるべき設備が、まさに「蓄電池」なのです。

未来を見据えた生活改善の第一歩として、蓄電池の導入をぜひ前向きに検討してみてください。

持続可能な暮らしの実現は、今日の選択から始まります。