【泉大津市 蓄電池 自給率向上】エネルギー自給率を高める蓄電池の使い方

はじめに

近年、家庭におけるエネルギー自給率を高める取り組みが全国的に進められています。

とくに泉大津市では、再生可能エネルギーの導入が進んでおり、住宅への太陽光発電や蓄電池の設置が活発です。

その中でも蓄電池は、太陽光発電で生まれた電力を貯め、必要なときに使うことで、外部電力への依存を減らし、エネルギー自給率を大きく向上させる重要な設備です。

本記事では、泉大津市における地域の特性を踏まえながら、エネルギー自給率を高めるための蓄電池の具体的な使い方や選び方、活用法についてわかりやすく解説していきます。

「電気を買う生活」から「電気を自分でまかなう生活」への転換を目指す方にとって、実践的なヒントが得られる内容です。

エネルギー自給率とは何か

エネルギー自給率とは、家庭や地域において必要とするエネルギーを、どれだけ自前で賄えているかを示す指標です。

たとえば、家庭の電力需要のうち、太陽光発電や蓄電池によって供給されている電力の割合が高ければ、その分エネルギー自給率は上がります。

この考え方は個人や家庭だけでなく、国や自治体レベルでも重視されており、エネルギー安全保障や環境負荷の低減、コスト削減など多くのメリットと結びついています。

泉大津市においても、エネルギー自立型のまちづくりが意識される中で、各家庭でのエネルギー自給率向上が求められています。

エネルギー自給率が高ければ高いほど、災害やエネルギー価格の高騰といった外的リスクにも強くなり、安定した暮らしを実現することが可能になります。

なぜ今、自給率向上が求められるのか

日本のエネルギー事情は、海外依存が高く不安定な状況にあります。

特に化石燃料の多くを輸入に頼っている現状では、国際情勢や為替の変動によってエネルギー価格が大きく上下します。

その結果、家庭の電気料金も不安定となり、将来的な負担が懸念されています。

こうした背景から、自宅でエネルギーを創出し、自らの手で安定供給を確保する「自給率向上」の重要性が高まっています。

泉大津市のような都市近郊地域でも、自然災害による停電リスクや、電力会社からの供給遅延といった問題が顕在化しており、家庭単位での電力自給の必要性が現実のものとなりつつあります。

さらに、脱炭素社会の実現に向けた取り組みとしても、自給率向上は不可欠です。

電力を買う量を減らすことで、火力発電由来のCO₂排出削減に寄与し、環境への負担を減らすことにもつながります。

泉大津市の地域特性と再エネ導入状況

泉大津市は、大阪府南部に位置し、年間を通じて比較的日照時間が安定している地域です。

そのため、太陽光発電の導入には非常に適した条件を備えており、多くの住宅でソーラーパネルが導入されています。

また、住宅密集地でありながらも、屋根の形状や敷地に余裕のある住宅が多いため、蓄電池の設置スペースの確保も容易です。

さらに、市の政策としても再生可能エネルギー導入を促進しており、補助金制度や導入支援の仕組みが整っているのが特徴です。

このような地域特性を活かし、太陽光と蓄電池を組み合わせたエネルギー自給型の住宅が徐々に増えてきています。

地域全体としてのエネルギー自給率の向上も視野に入れた施策が求められており、住民一人ひとりの取り組みが将来のまちづくりに直結する状況です。

太陽光発電と蓄電池の連携で高まる自給効果

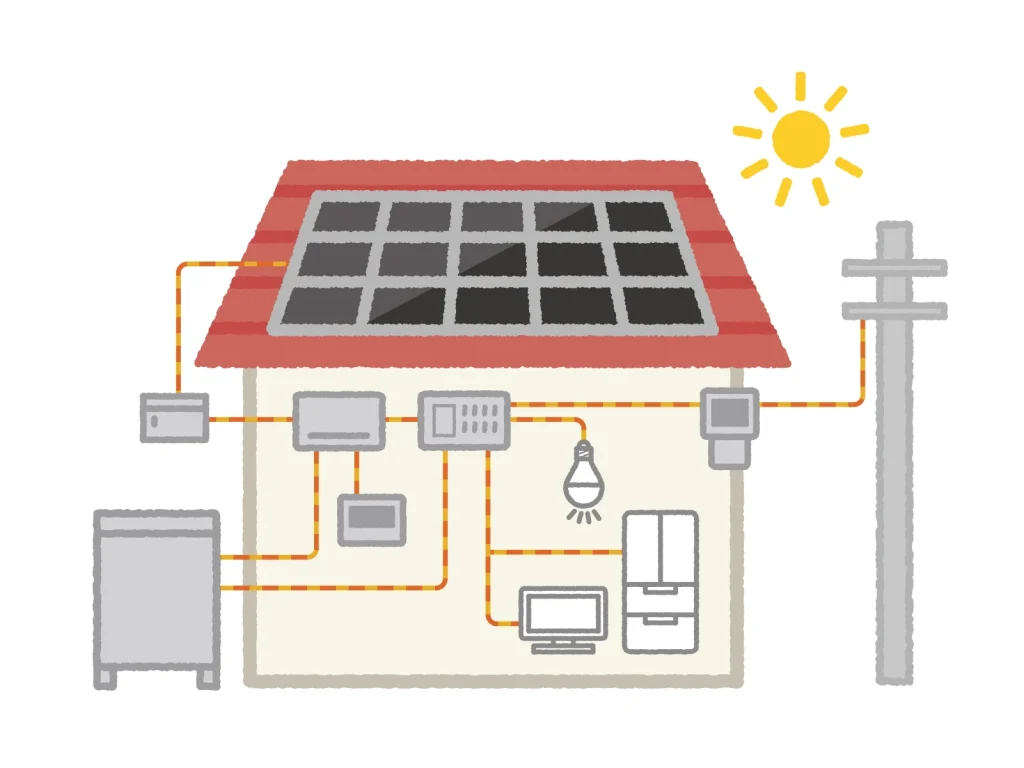

エネルギー自給率を高める上で最も効果的なのが、太陽光発電と蓄電池のセット導入です。

太陽光パネルで発電した電気は、日中に多く発生しますが、そのままでは夜間の使用に活かすことができません。

ここで蓄電池があることで、発電した電力を一時的に貯めておき、必要な時間帯に利用できるようになります。

これにより、家庭内で使用する電力の多くを自家発電でまかなうことが可能となり、電力会社からの買電量を大幅に減らすことができます。

泉大津市では、太陽光発電の導入が進む一方で、売電価格の低下もあり、自家消費のメリットが注目されています。

蓄電池と連携させることで、発電した電力を余すことなく使い切り、家庭内でのエネルギー自給率を格段に引き上げることが可能です。

蓄電池による自家消費の最適化とは

自給率を向上させるためには、単に蓄電池を導入するだけでなく、自家消費を最大化する運用が必要です。

例えば、昼間に発電した電気を蓄電池に充電し、夜間の家電使用やエアコン運転時に放電することで、外部からの電力購入を抑えることができます。

このような運用を「自家消費最適化」と呼びます。

泉大津市における家庭の電力消費傾向を見ても、朝夕のピーク時間帯に外部電力への依存度が高いため、蓄電池を活用することでその依存を大幅に低下させることが可能です。

さらに、エネルギーマネジメントシステム(HEMS)を併用することで、蓄電池の充放電を自動制御し、無駄なく効率的にエネルギーを使うことができます。

自家消費率の向上は、電気料金の節約だけでなく、非常時の備えにも直結するため、家庭の安心と経済性を両立できる戦略です。

昼夜の電力活用バランスを整える蓄電池運用

太陽光発電は主に日中に発電しますが、家庭での電力使用は夜間にも集中します。

このギャップを埋めるのが蓄電池の役割であり、昼夜の電力バランスを取ることで自給率を大きく向上させることが可能です。

たとえば、昼間に冷蔵庫や洗濯機などの家電に使い切れなかった電力を蓄電池に貯めておき、夜間にエアコンや照明、スマートフォンの充電に使えば、外部電力に頼る必要がなくなります。

泉大津市の家庭では、共働き世帯も多く、日中は電力の使用が少ないケースが多いため、蓄電池の活用によって夜間使用へのシフトが非常に効果的です。

また、蓄電池の放電タイミングを細かく設定できるモデルを選ぶことで、電力消費のピーク時間に効率よくエネルギーを供給し、結果的に電気代の削減にもつながります。

昼と夜の電力需要の差を吸収できるのは、蓄電池ならではの特長です。

この運用を継続することで、年間を通じて高い自給率を維持することができます。

ピークカットとピークシフトによる自給率向上

蓄電池の運用で重要なのが、ピークカットとピークシフトという2つの考え方です。

ピークカットとは、電力消費が集中する時間帯に蓄電池を活用して外部電力の使用を抑えることで、電気料金や契約電力を下げる手法です。

一方、ピークシフトは、電力の使用時間をずらすことで、安価な電力で充電し、高価な時間帯に放電して電力を使う方法を指します。

これにより、家庭の電力使用を平準化し、自家消費率を高めながら電気代の節約にもつながります。

泉大津市の電力プランでも、時間帯別料金が導入されているケースが多く、蓄電池によるタイムコントロールの効果が大きく発揮されます。

また、AI制御付きの蓄電池を導入することで、自動的に電気の使用を最適化し、無理なく自給率を高めることができます。

日常の生活リズムを崩さずに電力使用のバランスを調整できるため、多くの家庭で導入が進んでいる運用方法です。

停電時のバックアップとしての蓄電池の役割

自給率を高めることの大きなメリットのひとつは、停電などの非常時に電力を確保できる点です。

災害時には地域全体が停電することもあり、家庭に電気が来なくなると、冷蔵庫や照明、通信機器の使用ができなくなってしまいます。

しかし、蓄電池があれば一定時間、必要な電力を家庭内でまかなうことができ、安心して生活を続けることが可能です。

泉大津市でも台風や地震による一時的な停電が過去に発生しており、防災対策の一環として蓄電池の導入を検討する家庭が増えています。

自給率を高めることは、普段の生活の効率だけでなく、非常時のライフラインの確保にも直結します。

特に、夜間や冬季の停電では暖房や照明の確保が命を守る手段となるため、蓄電池の存在意義は非常に大きいと言えます。

普段のエネルギー運用と非常時の備えを両立させる存在として、蓄電池はまさに家庭の「第二の電力供給源」となります。

エネルギー管理システムと自給率の関係

家庭でのエネルギー自給率をさらに高めるためには、エネルギー管理システム(HEMS)の導入が効果的です。

HEMSは家庭内のエネルギーの流れを可視化し、電気の使用状況や蓄電池の充放電状況をリアルタイムで把握することができます。

これにより、いつどの家電がどれだけ電気を使っているかを確認でき、無駄な電力使用を抑える工夫ができるようになります。

また、HEMSを通じて蓄電池の動作スケジュールを自動的に調整し、自家消費を優先させる設定にすることで、自給率を効率的に高めることができます。

泉大津市の一部住宅では、太陽光・蓄電池・HEMSの三位一体の運用が始まっており、家庭のエネルギー自立を実現しています。

さらに、こうした設備はスマートフォンと連携して遠隔操作も可能で、出先からでもエネルギーの状況を管理することができます。

これにより、エネルギーの「使い方」に対する意識も変わり、より持続可能なライフスタイルへとつながっていきます。

蓄電池選びが自給率に与える影響

エネルギー自給率を高めるためには、どの蓄電池を選ぶかが極めて重要です。

容量、出力、充放電の効率、設置方式、スマート機能の有無など、選定基準はいくつもありますが、自給率向上という観点で見るならば「適切な容量」と「自動制御機能」の有無が大きな鍵になります。

たとえば、家族構成や電気の使用状況に合っていない容量の蓄電池では、必要なときに使いきれなかったり、貯めきれなかったりすることで、結果的に外部電力に依存せざるを得ない場面が増えてしまいます。

泉大津市のように日照条件の良い地域では、5kWh〜10kWh程度の容量があると、多くの家庭で夜間の電力をカバーできる傾向があります。

また、AI制御やHEMSとの連携機能がある蓄電池であれば、自動で最適なタイミングで充放電を行い、無駄なく電力を活用することが可能です。

製品選びにおいては、単に価格や見た目だけでなく、自給率という目的に対して最もパフォーマンスを発揮するかを基準に選ぶべきです。

導入前に専門業者と十分に相談し、自宅の電力使用状況を踏まえて最適なスペックの蓄電池を選定することが、賢明な判断につながります。

補助金制度と自給型生活の推進

蓄電池の導入には一定の初期費用が必要ですが、泉大津市や大阪府ではその負担を軽減するための補助金制度が設けられています。

住宅用蓄電池に対する補助金は、年度ごとに変動するものの、数万円から数十万円の支援が受けられるケースがあり、申請条件を満たせば誰でも利用可能です。

また、国の制度としても、再生可能エネルギー導入促進のための補助金が多数存在し、地域の制度と併用することで、導入コストを大幅に下げることができます。

補助金の対象となる製品には条件がある場合が多く、蓄電池の性能や設置方法、販売業者の登録状況などを事前に確認しておく必要があります。

泉大津市ではエネルギー自立型住宅の普及を推進しており、今後もこうした制度の充実が期待されます。

補助金を上手に活用すれば、経済的負担を抑えながらもエネルギー自給率の高い生活を実現でき、家庭の省エネと地域の脱炭素化の両立が図れます。

制度を利用するには早めの情報収集と申請準備がカギとなります。

まとめ

エネルギー自給率を高めるということは、単に電気代を節約することにとどまらず、家庭の安全性、持続可能性、環境への配慮までを含んだ包括的な取り組みです。

泉大津市のように再エネ導入が進んでいる地域では、蓄電池を導入して自家消費率を高めることが、エネルギー自立型の住宅への第一歩となります。

太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、発電した電力を最大限に活用でき、外部からの買電量を大きく減らすことが可能です。

さらに、HEMSやAI制御の活用により、家庭内の電力消費を最適化し、自給率を着実に引き上げることができます。

停電時のバックアップ機能や防災対策としての側面も見逃せず、蓄電池はまさに「暮らしを守るエネルギー装置」としての存在感を増しています。

今後、エネルギーコストの上昇や気候変動対策の強化が予想される中、エネルギー自給率を意識した生活は、家庭にとっても地域社会にとっても重要な課題となります。

適切な製品選びと補助制度の活用を通じて、今こそ自給型の生活への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。