【泉大津市 蓄電池 スマートグリッド】スマートグリッド時代の最新蓄電池活用法

- 0.1. はじめに

- 0.2. スマートグリッドとは何か?その仕組みと目的

- 0.3. 蓄電池が担うスマートグリッド時代の新たな役割

- 0.4. 泉大津市の地域特性とスマートグリッドの親和性

- 0.5. 分散型電源としての家庭用蓄電池の価値

- 0.6. スマートメーターと蓄電池の連携による最適制御

- 0.7. VPP(仮想発電所)構想と家庭用蓄電池の可能性

- 0.8. エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入効果

- 0.9. 災害時のスマートグリッドと蓄電池の連携効果

- 0.10. 需要家側が参加する電力市場「デマンドレスポンス」

- 0.11. 蓄電池導入の費用対効果と補助制度の活用

- 0.12. スマートグリッド時代の家庭に求められる視点

- 0.13. まとめ

はじめに

再生可能エネルギーの普及とともに、電力の需給バランスを効率よく管理する仕組みとして注目されているのが「スマートグリッド」です。

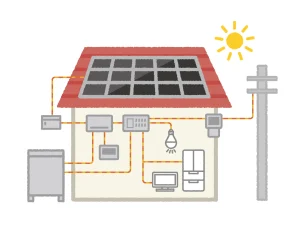

スマートグリッドとは、IT技術を活用して電力の流れを最適に制御する次世代の電力網のことを指します。

このスマートグリッドの中核を担う存在として、家庭用の蓄電池が大きな注目を集めています。

従来の蓄電池は家庭内の電力自給や非常用電源という役割が中心でしたが、今や電力ネットワークと連携して「エネルギーの調整役」としての役割も求められています。

泉大津市でも、スマートシティ化を目指す取り組みの一環として、エネルギーの地産地消や分散型電源の活用が進められています。

本記事では、スマートグリッドの概念から、泉大津市での活用事例、そして最新の蓄電池を使ったエネルギー最適化の手法までを詳しく解説していきます。

これからの時代に不可欠なインフラ技術として、蓄電池が果たすべき役割を12項目にわたって丁寧に紐解いていきます。

スマートグリッドとは何か?その仕組みと目的

スマートグリッドは、従来の電力網に情報通信技術(ICT)を組み合わせて、電力の供給と需要をリアルタイムで最適化する次世代の電力システムです。

従来の電力網では、発電所から一方的に電力が供給される中央集権的な構造が一般的でした。

しかしスマートグリッドでは、太陽光や風力といった再生可能エネルギーをはじめとする分散型電源が広く活用され、家庭や事業所も発電・蓄電・消費の一部を担うようになります。

こうした仕組みによって、電力の無駄を減らし、災害時のリスク分散、CO2削減、電力コストの低下など多くのメリットが生まれます。

泉大津市でも、地域ぐるみでの省エネ・創エネ・蓄エネを進めるために、スマートグリッド技術の導入が注目されています。

スマートメーターやエネルギーマネジメントシステム(EMS)といった関連技術と蓄電池を連携させることで、個人の生活だけでなく地域全体のエネルギー効率を向上させることが可能になります。

蓄電池が担うスマートグリッド時代の新たな役割

スマートグリッドにおいて蓄電池は、単なるバックアップ電源や自家消費装置にとどまらない重要な役割を担います。

それは「エネルギーバランスの調整役」としての機能です。

発電と消費が同時に行われる電力システムでは、需要が急増する時間帯に合わせて供給量を調整しなければなりません。

このとき蓄電池があれば、電力が余る時間帯に蓄えておいた電気を放電し、需要のピークをカバーすることができます。

さらに、再生可能エネルギーは天候による出力の変動が大きいため、蓄電池の存在によって電力の安定供給が実現できます。

泉大津市のような住宅密集地でも、各家庭に蓄電池が設置され、スマートグリッドと接続されることで、分散型電源としての役割が強化されます。

これにより、地域全体でのピークカットやピークシフトが可能となり、電力会社への依存度も下がり、災害時のレジリエンスも大幅に向上します。

泉大津市の地域特性とスマートグリッドの親和性

泉大津市は大阪府の南部に位置し、住宅地と工業地帯が共存する都市構造を持っています。

この地域特性は、スマートグリッドを導入するうえで大きなアドバンテージとなります。

まず、住宅が密集しているエリアでは、太陽光発電と蓄電池を導入している家庭が多く、エネルギーの自家消費が進んでいます。

これにより、各家庭が発電・蓄電・使用という一連のエネルギー管理を担い、スマートグリッドとの親和性が高くなります。

また、工業地帯では電力消費が多く、ピーク時間帯の電力需要が課題となっていますが、蓄電池を使ったエネルギーシフトによって電力の平準化が図れます。

さらに、市内には公共施設や学校などが多数あり、これらに大容量の蓄電池を設置して地域エネルギーの安定供給に役立てる取り組みも進行中です。

泉大津市の持つ地理的・社会的条件は、スマートグリッドの導入に非常に適しており、今後のモデル都市としての発展が期待されています。

分散型電源としての家庭用蓄電池の価値

スマートグリッドにおける分散型電源とは、中央の発電所ではなく、地域ごとの小規模な発電・蓄電装置がエネルギー供給を分担する仕組みを指します。

このとき重要になるのが、家庭用の太陽光発電と蓄電池です。

泉大津市でも、各家庭で太陽光発電を設置している住宅が増加しており、それに連動する形で蓄電池の導入も広がっています。

これにより、日中に発電した電気を蓄電池に貯め、夜間に家庭内で使用することで、自宅でエネルギーを完結させることができます。

こうした家庭が地域内に点在することで、それぞれが分散型電源となり、スマートグリッドに接続されることでエリア全体の電力供給の安定化に貢献できます。

家庭用蓄電池が持つこの「ミニ電力基地」としての価値は、災害時にも大きな力を発揮します。

停電が起きても、それぞれの家が一定時間の電力を確保できる体制が整っていれば、避難所に集中する負担を軽減することも可能です。

分散型電源としての蓄電池は、家庭の自立だけでなく、地域の強靭性を高める装置として今後ますます注目されるでしょう。

スマートメーターと蓄電池の連携による最適制御

スマートグリッドにおける中核技術の一つが「スマートメーター」です。

スマートメーターは、家庭の電力使用量を30分単位やリアルタイムで計測し、電力会社と双方向でデータをやり取りできる次世代型電力量計です。

このスマートメーターと蓄電池が連携することで、電力使用量の多い時間帯を避けて充放電を自動制御することが可能になります。

泉大津市のように、夏場のエアコン使用が集中する地域では、ピーク時間帯の電力負担が非常に大きくなります。

そのタイミングを避けて蓄電池から電力を供給することで、家計の節約だけでなく、地域全体の負荷軽減にもつながります。

また、電力会社が需給バランスを保つために一部家庭の蓄電池をリモート制御し、電力供給の調整を行うVPP(仮想発電所)構想も現実味を帯びています。

スマートメーターと蓄電池の連携によって、これまでにないエネルギー管理の精度が実現し、スマートグリッドの中で家庭が果たす役割はさらに大きくなっていきます。

VPP(仮想発電所)構想と家庭用蓄電池の可能性

VPPとは「Virtual Power Plant」の略称で、複数の小規模な発電・蓄電設備を統合管理し、あたかも1つの発電所のように機能させる仕組みです。

家庭用蓄電池もこのVPPの一部として活用されることで、地域全体での電力供給の柔軟性が格段に高まります。

たとえば、泉大津市の中に1000戸の家庭がそれぞれ5kWhの蓄電池を持っていると仮定すると、それだけで5000kWh=5MWhという巨大な蓄電能力が確保されることになります。

この電力を地域の需要に応じて放出・蓄積することで、需給バランスをリアルタイムで調整することができるのです。

また、災害時や電力需給が逼迫する緊急事態においても、VPPを通じた分散制御により、停電や大規模トラブルの回避につながります。

家庭用蓄電池が単なる個人資産から、地域インフラの一部へと進化する未来は、すでに目の前に来ているのです。

泉大津市がその先進事例となるためにも、住民一人ひとりがVPPへの理解と参加意識を持つことが求められます。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入効果

スマートグリッドと蓄電池を効果的に運用するには、「エネルギーマネジメントシステム(EMS)」の導入が非常に効果的です。

EMSとは、家庭内または施設内の電力使用を可視化し、電力の使用・発電・蓄電を自動的に最適化するシステムのことです。

泉大津市の家庭でも、太陽光発電+蓄電池+EMSという3点セットの導入が進みつつあり、自家消費率の向上や電気代の大幅な削減が実現しています。

EMSでは、天気予報をもとに発電予測を立てたり、使用電力量のピークを分析して最適な放電時間を自動で設定したりすることができます。

これにより、ユーザーが意識せずとも、スマートな電力運用が日々実現されます。

また、家庭ごとの使用状況がスマートグリッドに共有されることで、地域全体の電力バランスの調整にも貢献することが可能になります。

このように、EMSは蓄電池の性能を最大限に引き出すだけでなく、スマートグリッドの完成度を高めるための不可欠な要素となっています。

災害時のスマートグリッドと蓄電池の連携効果

日本は地震や台風などの自然災害が多く、泉大津市も例外ではありません。

災害発生時には送電インフラが損傷し、広範囲で停電が発生するケースもあります。

このような緊急時に、スマートグリッドと蓄電池が連携することで、電力の供給継続や被害の最小化が可能となります。

スマートグリッドに接続された家庭用蓄電池は、災害時に自治体や電力会社の指示により、避難所や医療施設に優先的に電力を供給する機能を果たすことができます。

また、各家庭でも自律的に電力を確保できるため、食料保存や照明、通信手段の維持といった最低限の生活機能を保つことが可能です。

泉大津市においても、学校や公共施設に大型の蓄電池が設置されるケースが増えており、非常時のエネルギーハブとして活用されつつあります。

家庭単位の備えだけでなく、地域全体での防災力を高めるためにも、スマートグリッドと蓄電池の連携は今後ますます重要となっていくでしょう。

需要家側が参加する電力市場「デマンドレスポンス」

スマートグリッドの進展とともに、電力を「使う側」が電力需給に参加する「デマンドレスポンス(DR)」という考え方も注目されています。

これは、電力需要が逼迫する時間帯に使用を控えたり、蓄電池からの放電を行ったりすることで、電力需給バランスに貢献する仕組みです。

泉大津市の家庭で、EMSやスマートメーターを導入している場合、こうしたデマンドレスポンスに自動で参加できる環境が整いつつあります。

実際に、使用を抑えた家庭にはインセンティブとしてポイント還元や電気料金の割引が提供される実証事業も行われています。

家庭の蓄電池があることで、電気を無理に止めるのではなく、あらかじめ蓄えた電力を使って対応することが可能になるため、生活への影響も最小限に抑えられます。

このように、蓄電池を活用することで、消費者が単なる受け手から、電力市場の一員として積極的に貢献できるようになるのです。

これこそがスマートグリッド時代における新しい電力の形であり、泉大津市の未来を支える新常識となるでしょう。

蓄電池導入の費用対効果と補助制度の活用

スマートグリッド社会を支える蓄電池の導入には、それなりの初期費用がかかります。

一般的に、家庭用蓄電池は100万円〜200万円程度が目安とされますが、そのコストを補助する制度が国や自治体によって多数設けられています。

泉大津市や大阪府でも、太陽光発電や蓄電池に対する導入補助金が定期的に募集されており、要件を満たせば数十万円単位で費用を軽減することが可能です。

また、国の「住宅省エネ2024キャンペーン」などでは、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)対応の住宅設備に対して補助金が支給される枠組みもあります。

これにより、蓄電池をスマートグリッド対応型の機種で導入すれば、将来的な電力料金の削減と災害対策、さらにVPPやDRといった社会貢献まで含めて、非常に高い費用対効果が得られます。

費用の回収には10年程度を見込むことが多いですが、補助金や売電・節電を組み合わせれば5年〜8年程度で元が取れるケースもあります。

導入前には、泉大津市の補助制度を確認し、信頼できる施工業者と連携して、賢くお得に蓄電池を設置することが重要です。

スマートグリッド時代の家庭に求められる視点

スマートグリッドの進展に伴い、今後の家庭には「電気を使うだけでなく、つくり、ため、つながる」という新しい役割が求められます。

蓄電池は、家庭内の電力を自給自足するための装置であると同時に、地域社会のエネルギー基盤の一部としても機能していきます。

泉大津市に住む家庭が、太陽光発電や蓄電池を活用してスマートグリッドに参加することは、個人の利益だけでなく、地域全体の安定供給・環境負荷の軽減・防災力の向上につながります。

また、将来的には家庭でのエネルギー管理能力が住宅の資産価値や売却時の評価にも影響を与える時代が到来すると予想されます。

そうした未来を見据えて、今からできることは多くあります。

蓄電池を導入すること、EMSを取り入れて日常の電力管理を始めること、補助制度を活用して高性能な設備をお得に整えること。

これらの取り組みが、スマートグリッド時代の家庭の新しいスタンダードとなっていくのです。

まとめ

スマートグリッドの時代において、蓄電池は単なる「電気をためる装置」ではなく、「地域全体の電力を支える中核装置」として進化を遂げています。

泉大津市でも、再生可能エネルギーの導入が進み、スマートメーターやEMS、VPP構想といった新たな技術との連携によって、家庭と地域が一体となってエネルギーを最適化する時代が始まっています。

蓄電池の導入は、災害時の安心を確保し、光熱費を削減し、そして社会全体の電力需給のバランスを保つという多くの役割を果たします。

スマートグリッドは、電気の未来を変える新しい社会インフラであり、その実現に向けて、私たち一人ひとりの行動が求められています。

これからの泉大津市を支える一歩として、蓄電池の導入とスマートな運用を通じて、エネルギーの地産地消と持続可能な地域社会をともに築いていきましょう。