【和泉市 蓄電池 防災】防災対策としての蓄電池の活用とメリット

- 0.1. はじめに

- 0.2. 和泉市における災害リスクと防災意識の高まり

- 0.3. 防災対策として蓄電池導入が重要視される理由

- 0.3.1. 蓄電池導入が防災に有効な理由

- 0.4. 非常時の電力確保における蓄電池の役割

- 0.4.1. 非常時に蓄電池が供給できる主な家電機器

- 0.5. 災害時に蓄電池が供給できる電力量と持続時間

- 0.5.1. 蓄電池の容量と供給可能な時間の目安

- 0.6. 太陽光発電との併用によるエネルギー自給率向上

- 0.6.1. 太陽光発電+蓄電池の主なメリット

- 0.7. HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)による防災力の強化

- 0.7.1. HEMSと蓄電池の連携による主なメリット

- 0.8. 蓄電池の自立運転モードと停電時の自動切り替え機能

- 0.8.1. 自立運転モードの主な特徴

- 0.9. 災害時に必要な家電機器の優先順位と運用の工夫

- 0.9.1. 非常時の家電機器の優先順位

- 0.9.2. 運用の工夫

- 0.10. 和泉市での災害発生時に役立つ蓄電池の実例

- 0.10.1. 和泉市での蓄電池活用事例

- 0.11. 防災対策としての蓄電池導入時に注意すべきポイント

- 0.11.1. 防災対策としての蓄電池選びの重要ポイント

- 0.12. 和泉市で防災対策を強化するための蓄電池選び

- 0.12.1. 防災対策に適した蓄電池の選定基準

- 0.13. まとめ

はじめに

和泉市では、南海トラフ地震の発生が懸念されている中、家庭の防災対策として蓄電池の導入が急速に広がっています。

災害時の停電リスクに備え、非常用電源として蓄電池を活用することで、冷蔵庫・照明・通信機器など最低限の生活インフラを維持することが可能になります。

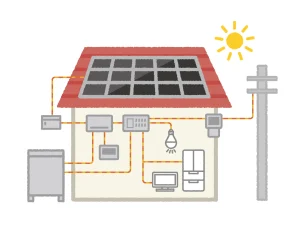

さらに、太陽光発電と組み合わせることで、長期間の停電にも対応できる自給自足型のエネルギーシステムを構築することができます。

本記事では、和泉市の災害リスクや地域特性を踏まえ、防災対策としての蓄電池の活用方法と、そのメリットについて12の視点から詳しく解説していきます。

和泉市における災害リスクと防災意識の高まり

和泉市は、大阪府南部に位置し、自然災害のリスクが比較的高い地域です。特に、以下の3つのリスクが指摘されています。

1. 南海トラフ地震:和泉市は南海トラフ地震の震源域に近く、大規模地震による長期間の停電リスクが懸念されています。

2. 台風・豪雨による浸水被害:和泉市周辺では、近年、台風や集中豪雨による河川氾濫や浸水被害が増加しており、停電や断水が発生することも少なくありません。

3. 停電による生活インフラの麻痺:災害発生時には、電力供給が途絶えることで通信・給水・冷蔵など生活の維持に必要なインフラが停止するリスクがあります。

こうした背景から、和泉市の家庭では防災意識が高まりつつあり、蓄電池を導入して「停電時の備え」を強化する動きが広がっています。

防災対策として蓄電池導入が重要視される理由

防災対策の一環として、蓄電池導入が重要視される理由は、災害時の電力供給を確保できる点にあります。

蓄電池の活用により、停電時にも最低限の生活インフラを維持することが可能になり、災害時の生活環境が大きく向上します。

蓄電池導入が防災に有効な理由

1. 停電時の電力バックアップ:災害発生時には、電力供給が途絶えることが多いため、蓄電池を備えていれば、照明・通信・冷蔵庫など最低限の電力を確保できる。

2. 長期停電への備え:太陽光発電と蓄電池を併用することで、停電が長引いても昼間に発電・蓄電して夜間に使用するサイクルを維持できる。

3. 安全性の確保:蓄電池によって冷暖房や医療機器の電力供給が継続できるため、特に高齢者や乳幼児がいる家庭では安全性が向上する。

和泉市の防災対策において、蓄電池導入は「命を守る備え」として極めて重要な役割を果たしています。

非常時の電力確保における蓄電池の役割

災害時の非常時電力確保において、蓄電池は家庭のライフラインを維持するための中核的な役割を果たします。

停電が発生した場合、蓄電池があれば以下の重要な家電製品への電力供給が可能です。

非常時に蓄電池が供給できる主な家電機器

1. 冷蔵庫:食材の腐敗を防ぎ、非常時の食糧確保に貢献する。

2. 通信機器(Wi-Fi・スマートフォン充電):外部との情報通信を維持し、避難情報の取得や家族との連絡を確保する。

3. 照明:夜間や停電時でも明かりを確保し、安心・安全な生活環境を維持する。

4. 医療機器(人工呼吸器・電動ベッドなど):医療機器を必要とする家庭では、停電時にも継続して電力を供給できることが重要。

和泉市では、これらのライフライン維持を目的として、蓄電池を活用した防災対策が進められています。

災害時に蓄電池が供給できる電力量と持続時間

蓄電池の供給できる電力量と持続時間は、バッテリー容量や消費電力によって大きく異なります。

和泉市で防災対策として蓄電池を導入する際には、家庭の消費電力量と必要な運用時間を把握しておくことが重要です。

蓄電池の容量と供給可能な時間の目安

• 5kWhの蓄電池:冷蔵庫・照明・Wi-Fiなどの基本設備のみで約10〜12時間使用可能。

• 10kWhの蓄電池:冷暖房や電子レンジなども使用した場合でも約24時間運用可能。

• 15kWh以上の蓄電池:医療機器や複数の家電を同時運用しても、2〜3日間の電力供給が可能。

長期停電時には、太陽光発電と併用することで、日中に発電した電力を蓄電池に充電し、夜間に使用することで持続可能な電力供給が実現します。

太陽光発電との併用によるエネルギー自給率向上

太陽光発電と蓄電池の組み合わせは、災害時のエネルギー自給率向上に大きく貢献します。

和泉市でも、太陽光発電と蓄電池を併用することで、自立型エネルギーシステムの構築が進んでいます。

太陽光発電+蓄電池の主なメリット

1. 長期停電時の電力供給継続:昼間の太陽光発電で蓄電池を充電し、夜間に蓄えた電力を使用することで、長期の停電にも対応可能。

2. 自家消費率の向上:太陽光発電の余剰電力を無駄なく蓄電池に貯め、電力自給率を高めることができる。

3. エネルギーコストの削減:平常時には、電力のピークシフト・ピークカット運用によって電気代の削減も期待できる。

和泉市では、太陽光発電と蓄電池を組み合わせた「エネルギー自給型住宅」の導入が、災害時の防災対策として推奨されています。

HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)による防災力の強化

HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)は、家庭内の電力使用状況をリアルタイムで把握・制御するシステムであり、蓄電池と連携することで防災力をさらに強化できます。

HEMSと蓄電池の連携による主なメリット

1. 電力消費の可視化:災害時に必要最低限の電力消費を把握し、効率的な電力運用が可能になる。

2. 優先機器の自動制御:HEMSが事前に設定した優先順位に応じて、停電時に必要な機器へ自動的に電力供給を行う。

3. 余剰電力の最適活用:太陽光発電の余剰電力を自動的に蓄電池へ供給し、災害時の電力確保を強化する。

和泉市では、HEMSと蓄電池の連携によって、災害時でも無駄のない電力利用が可能になり、より効果的な防災対策が実現できます。

蓄電池の自立運転モードと停電時の自動切り替え機能

蓄電池の自立運転モードは、停電時に自動的に非常用電源へ切り替わる機能です。

この機能により、和泉市の家庭では停電発生時にも瞬時に必要な電力供給が継続されます。

自立運転モードの主な特徴

1. 自動切り替えの迅速性:停電検知後わずか1秒以内に自立運転モードへ切り替え可能。

2. 重要機器への優先供給:あらかじめ設定された優先家電(冷蔵庫・照明・通信機器など)に自動で電力供給。

3. 電力供給の安定性:自立運転モード時でも、電圧・周波数の安定供給が保たれる。

和泉市での防災対策において、自立運転モード搭載の蓄電池は、非常時の迅速かつ確実な電力供給を実現します。

災害時に必要な家電機器の優先順位と運用の工夫

災害時に蓄電池の電力を効率的に活用するためには、家電機器の優先順位を決めておくことが重要です。

和泉市での災害時には、限られた蓄電池の容量を最大限に活かすために、以下のような優先順位で運用することが推奨されています。

非常時の家電機器の優先順位

1. 冷蔵庫:食材の保存と安全性確保のために、最優先で電力供給する。特に夏場の停電時には腐敗防止が重要。

2. 通信機器(Wi-Fi・スマートフォン充電):災害情報の収集や家族との連絡を維持するため、通信機器への電力供給は不可欠。

3. 照明:夜間の停電時にも明かりを確保することで、安全性と心理的安心感を提供する。

4. 医療機器:高齢者や持病を抱える家庭では、人工呼吸器や電動ベッドなどの医療機器への電力供給を優先する必要がある。

5. 給湯器・ポータブルストーブ:寒冷期の停電時には、体温維持のために給湯器や暖房機器への電力供給も重要。

運用の工夫

• ピーク時の電力使用抑制:蓄電池の電力消費量を抑えるため、冷蔵庫や通信機器などの最低限の機器のみを運用する。

• サイクル運用の最適化:昼間は太陽光発電で蓄電池を充電し、夜間に最低限の家電のみを稼働させることで、長期間の電力供給を可能にする。

和泉市の家庭では、非常時に備えて事前に家電機器の優先順位と運用ルールを決めておくことが、防災対策として大きな効果を発揮します。

和泉市での災害発生時に役立つ蓄電池の実例

和泉市では、過去の災害時に蓄電池が重要な役割を果たした実例があります。

特に南海トラフ地震を想定した防災訓練では、蓄電池を活用した電力供給の有効性が確認されています。

和泉市での蓄電池活用事例

1. 台風21号(2018年)の停電時:和泉市のある家庭では、停電中に蓄電池が自立運転モードに切り替わり、冷蔵庫や通信機器を24時間以上稼働させることができた。

この家庭では、太陽光発電も併用していたため、3日間の停電にも耐えることができた。

2. 避難所への電力供給実験:和泉市の避難所では、災害時に非常用電源として蓄電池が導入されており、災害時に通信機器や医療機器への安定した電力供給が実現している。

3. 高齢者世帯での停電対応:高齢者世帯では、停電時に蓄電池が電動ベッドや人工呼吸器の電力供給を継続し、安心して生活を維持できた事例もある。

和泉市でのこれらの実例は、蓄電池の有効性を証明しており、今後の防災対策としてさらに普及が進むことが期待されています。

防災対策としての蓄電池導入時に注意すべきポイント

和泉市で防災対策として蓄電池を導入する際には、長期的に安定した運用を実現するために以下のポイントを押さえる必要があります。

防災対策としての蓄電池選びの重要ポイント

1. 容量と出力の適切な選定:家庭の消費電力量や非常時に必要な運用時間を見極め、容量5〜10kWh程度の蓄電池を選ぶことが推奨される。

2. 自立運転モードの有無を確認:災害時に瞬時に非常用電源に切り替えられる自立運転モードが搭載されていることを確認する。

3. BMS(バッテリーマネジメントシステム)の性能:過充電・過放電を防ぎ、蓄電池の寿命を延ばすために、BMSの性能が高い製品を選ぶことが重要。

4. 防水・耐震性の確保:屋外設置の場合は防水・防塵対策(IP55以上)、さらに地震対策として耐震固定工事を施すことが望ましい。

5. 保証期間とアフターサービス:10年以上の長期保証がある製品を選ぶことで、万一の故障時にも安心して運用できる。

これらのポイントを考慮することで、和泉市の家庭では防災対策としての蓄電池導入の効果を最大限に引き出すことができます。

和泉市で防災対策を強化するための蓄電池選び

和泉市で災害時の防災対策を強化するためには、長期的に安心して使える蓄電池を選ぶことが重要です。

以下の基準を満たす蓄電池を選定することで、防災力を大幅に向上させることができます。

防災対策に適した蓄電池の選定基準

1. 大容量・高出力モデル:非常時の長時間運用を想定し、10kWh以上の大容量モデルを選ぶことで、24時間以上の電力供給が可能になる。

2. 自立運転モード搭載:災害時の停電に即座に対応するため、自立運転モードへの自動切り替え機能がある製品を選ぶ。

3. V2H(Vehicle to Home)対応:電気自動車(EV)との連携が可能な蓄電池を導入すれば、非常時にはEVのバッテリーから住宅へ電力供給することもできる。

4. HEMS連携対応:HEMSと連携することで、エネルギー消費の可視化や自動制御が可能になり、非常時にも最適な電力運用が実現する。

5. 長寿命・高耐久性:サイクル寿命6000回以上、10年以上の長寿命モデルを選ぶことで、防災対策としての安定した運用が期待できる。

和泉市の防災力強化には、これらの基準を満たした蓄電池の導入が不可欠であり、家族の安全と安心を守るための最善の選択肢となります。

まとめ

和泉市における蓄電池導入は、単なる非常用電源としての役割を超え、災害時の安心・安全を確保するための重要な防災対策となっています。

南海トラフ地震や台風などの自然災害に備え、蓄電池を導入することで、停電時にもライフラインを維持し、家庭の安全性を確保することができます。

特に太陽光発電と組み合わせることで、長期間の停電にも対応できる自給自足型のエネルギーシステムを構築することが可能です。また、HEMS連携やV2H対応モデルを選ぶことで、災害時の防災力が一層強化されます。

和泉市での防災対策を強化するためには、容量・出力・機能性・耐久性を兼ね備えた信頼性の高い蓄電池を選ぶことが不可欠です。長期的な安心と安全を確保するために、最適な蓄電池を導入することで、家族の命と生活を守る備えを強化しましょう。