【和泉市 蓄電池 災害対策】災害時の電力確保に最適!蓄電池の防災活用法

- 0.1. はじめに

- 0.2. 災害時に電力が必要となる理由とその影響

- 0.2.1. 情報収集と通信手段の確保

- 0.2.2. 冷蔵庫・冷凍庫の維持

- 0.2.3. 照明と安全確保

- 0.2.4. 医療機器の稼働

- 0.3. 和泉市の災害リスクと停電の可能性

- 0.3.1. 台風・暴風雨による停電リスク

- 0.3.2. 地震による広域停電

- 0.3.3. 豪雨・浸水による電力障害

- 0.4. 蓄電池の基本機能と災害時の役割

- 0.4.1. 非常用電源としてのバックアップ

- 0.4.2. 太陽光発電との連携で自立運用

- 0.4.3. スマート制御で電力供給を最適化

- 0.5. 災害時に活躍する蓄電池のメリット

- 0.5.1. 停電時でも安心のライフライン維持

- 0.5.2. 災害時の避難生活の質向上

- 0.5.3. 医療機器の稼働維持

- 0.6. 太陽光発電との併用でさらに安心の電力供給

- 0.6.1. 日中の発電で電力供給を継続

- 0.6.2. 災害時の電力自立運用

- 0.7. 停電時に稼働させたい家電と必要な蓄電容量

- 0.7.1. 停電時に稼働させたい主な家電

- 0.7.2. 必要な蓄電容量の目安

- 0.8. 家庭用蓄電池の選び方と防災重視のポイント

- 0.8.1. 蓄電容量の確認

- 0.8.2. 放電能力と同時稼働の許容量

- 0.8.3. 自動切替機能(EPS機能)

- 0.8.4. 全負荷型か特定負荷型か

- 0.9. 和泉市で利用できる蓄電池導入補助金・助成金制度

- 0.9.1. 和泉市の補助金制度

- 0.9.2. 国の補助金制度

- 0.9.3. 補助金申請のポイント

- 0.10. 実際の災害時に役立った蓄電池の活用事例

- 0.10.1. 事例1:台風時の停電で通信手段を確保

- 0.10.2. 事例2:地震時の在宅避難で医療機器を稼働

- 0.11. 蓄電池導入後のメンテナンスと災害時の準備

- 0.11.1. 定期点検とバッテリー劣化の確認

- 0.11.2. 非常用モードの動作確認

- 0.11.3. バックアップ家電の再確認

- 0.12. まとめ

はじめに

日本は地震、台風、豪雨などの自然災害が多く、和泉市もその例外ではありません。

災害時に最も困るのが電力供給の停止であり、冷蔵庫や照明、通信機器、医療機器など、生活に必要な電力が使えなくなると、家庭生活や安全性が大きく損なわれます。

そうした状況に備えるために、近年注目されているのが蓄電池の防災活用です。

蓄電池は、停電時でも家庭内の重要な家電製品を稼働させ、最低限の生活インフラを維持するための強力なバックアップ電源となります。

さらに、太陽光発電と組み合わせることで、災害時でも持続的な電力供給が可能になります。

本記事では、和泉市における蓄電池の災害対策としての活用法、メリット、導入のポイントなどを詳しく解説します。

災害時に電力が必要となる理由とその影響

災害が発生すると、停電が起こることは珍しくありません。

停電による影響は、家庭の快適さだけでなく、生活の安全性にも大きく関わります。

停電時に電力が必要となる主な理由は以下の通りです。

情報収集と通信手段の確保

災害時には、最新の気象情報や避難指示などを迅速に得ることが不可欠です。

テレビ、ラジオ、スマートフォン、インターネットなどの通信手段を確保するためには、電力供給が不可欠です。

冷蔵庫・冷凍庫の維持

停電が長引くと、冷蔵庫や冷凍庫内の食品が腐敗し、衛生的な問題が発生します。

特に夏場の停電では、食中毒のリスクが高まるため、冷蔵・冷凍機能の維持が重要です。

照明と安全確保

夜間の停電時に照明がないと、避難行動や家庭内での移動時に転倒や事故のリスクが高まります。

安全を確保するためにも、最低限の照明が必要です。

医療機器の稼働

在宅医療を受けている家庭では、酸素濃縮器や人工呼吸器などの医療機器の稼働が生命線となります。

停電時でもこれらの機器を稼働させるためには、安定した電力供給が必要不可欠です。

和泉市の災害リスクと停電の可能性

和泉市は大阪府南部に位置し、地震や台風、豪雨の影響を受けやすい地域です。

特に南海トラフ地震が発生した場合、和泉市でも大規模な停電が発生する可能性が指摘されています。

台風・暴風雨による停電リスク

和泉市は沿岸部に位置しているため、台風や暴風雨の影響で送電線や変電設備が損傷するリスクがあります。

2018年の台風21号では、関西地域で大規模停電が発生し、和泉市内でも停電が長時間続きました。

地震による広域停電

南海トラフ地震の発生が懸念されている中、和泉市でも大規模停電の発生が予測されています。

地震による送電線の断線や変電設備の被害が広がると、電力供給の復旧までに長期間を要する可能性があります。

豪雨・浸水による電力障害

近年の気候変動による豪雨災害も無視できません。

浸水による変電設備の損傷が起こると、電力供給が途絶え、長期間の停電が続く恐れがあります。

蓄電池の基本機能と災害時の役割

蓄電池は、災害時の停電に対して非常に有効な防災設備として注目されています。

蓄電池の基本機能は、電気エネルギーを蓄え、必要なときに供給することです。

日常的には、電力料金の安い夜間に蓄電し、昼間のピーク時に放電することで光熱費の削減に役立ちますが、災害時には以下のような役割を果たします。

非常用電源としてのバックアップ

停電が発生した場合、蓄電池は自動的にバックアップ電源として機能し、家庭内の重要な家電に電力を供給します。

冷蔵庫、照明、スマートフォンの充電、Wi-Fiルーターなど、最低限の生活インフラを維持できます。

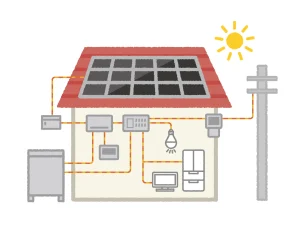

太陽光発電との連携で自立運用

太陽光発電システムと連携している場合、日中に発電した電力を蓄電池に蓄え、夜間や曇天時に使用することで、長期間の停電でも電力を自立的に確保することができます。

スマート制御で電力供給を最適化

最近の蓄電池は、AI(人工知能)によるスマート制御機能を備え、災害時でも電力供給を最適化することが可能です。

必要最低限の電力供給を優先し、無駄なく電力を活用できます。

災害時に活躍する蓄電池のメリット

災害時に蓄電池を活用することで得られるメリットは多岐にわたります。

特に、和泉市のような自然災害リスクが高い地域では、蓄電池の導入によって安全性と生活の質を大幅に向上させることができます。

停電時でも安心のライフライン維持

蓄電池があれば、停電時でも最低限の生活インフラを維持することができます。

特に冷蔵庫、通信機器、照明など、災害時に不可欠な家電の稼働が保証されることは大きな安心材料です。

災害時の避難生活の質向上

避難所に移動せず、自宅で避難生活を送る「在宅避難」が可能になります。

蓄電池があることで、照明や通信手段の確保、調理機器の使用など、避難生活の質を維持することができます。

医療機器の稼働維持

在宅医療を受けている家庭では、蓄電池があれば医療機器の稼働が継続でき、生命の安全を守ることができます。

特に高齢者や障がい者がいる家庭では、蓄電池の導入が生命線となる場合もあります。

太陽光発電との併用でさらに安心の電力供給

蓄電池単体でも災害時の電力確保には役立ちますが、太陽光発電システムと組み合わせることで、さらに高い安全性と持続性を確保できます。

太陽光発電は、日中に発電した電力を直接消費するだけでなく、余剰電力を蓄電池に充電することで、夜間や停電時にも電力を供給することが可能です。

日中の発電で電力供給を継続

停電時でも、日中の太陽光発電による発電量を蓄電池に充電することで、夜間の電力供給に備えることができます。

晴天が続く場合、数日間の停電でも電力の自給自足が可能です。

災害時の電力自立運用

太陽光発電と蓄電池の組み合わせにより、電力網が停止している間も自立運用が可能になります。

和泉市のような災害リスクの高い地域では、長期間の停電時でも安心して電力を確保できます。

停電時に稼働させたい家電と必要な蓄電容量

災害時の停電に備えて蓄電池を導入する際、どの家電を優先的に稼働させたいかを決めることが重要です。

必要な家電を把握し、それに見合った蓄電容量を選ぶことで、停電時でも安定した電力供給が可能になります。

停電時に稼働させたい主な家電

• 冷蔵庫:食品の保存に不可欠であり、長時間の停電でも食材の腐敗を防ぐためには稼働が必須です。

冷蔵庫の消費電力は1日あたり0.8〜1.2kWh程度です。

• 照明:夜間の避難や生活の安全を確保するため、LED照明の稼働は不可欠です。

LED電球1本あたりの消費電力は1時間あたり5〜10W程度です。

• スマートフォン・通信機器:災害情報の収集や安否確認のため、Wi-Fiルーターやスマートフォンの充電も必要です。

Wi-Fiルーターの消費電力は約10W程度、スマートフォンの充電には5〜10Wが必要です。

• テレビ・ラジオ:災害時の最新情報を得るためには、テレビやラジオの使用が重要です。

液晶テレビの消費電力は1時間あたり80〜120W程度です。

• 医療機器:在宅医療を受けている家庭では、人工呼吸器や酸素濃縮器などの医療機器の稼働維持が生命線となります。

必要な蓄電容量の目安

• 6kWh程度の蓄電池:最低限の家電(冷蔵庫、照明、通信機器)を12〜18時間程度稼働可能。

• 10kWh程度の蓄電池:上記家電に加え、テレビや簡易調理機器の稼働が24時間程度可能。

• 12kWh以上の大容量蓄電池:医療機器の稼働や長期間の自立生活にも対応可能。

和泉市での災害対策としては、家庭の状況や災害時の想定使用量に合わせた蓄電池容量を選ぶことが重要です。

家庭用蓄電池の選び方と防災重視のポイント

災害対策として蓄電池を導入する場合、通常の省エネ目的での導入とは異なり、防災に特化した機能や性能を重視して選ぶ必要があります。

蓄電池選びのポイントを以下に示します。

蓄電容量の確認

蓄電容量は、災害時に必要な家電をどれだけ長時間稼働させられるかを決定する重要な要素です。

6〜10kWh程度の蓄電池があれば、標準的な家庭の電力需要を1日〜2日程度カバーできます。

放電能力と同時稼働の許容量

蓄電池の放電能力(最大出力)は、一度にどの程度の電力を供給できるかを示します。

災害時には複数の家電を同時に使用する可能性があるため、3〜5kW程度の放電能力を持つモデルを選ぶと安心です。

自動切替機能(EPS機能)

停電時に自動で蓄電池に切り替わるEPS(非常用電源切替)機能が搭載されたモデルを選ぶことで、停電が発生しても瞬時にバックアップ電源に切り替わり、家電の稼働を継続できます。

全負荷型か特定負荷型か

• 全負荷型:家庭全体の電力供給が可能だが、コストが高くなる傾向。

• 特定負荷型:指定された回路だけに電力供給するため、コストを抑えつつ重要な家電のみ稼働できる。

和泉市で利用できる蓄電池導入補助金・助成金制度

蓄電池の導入には一定の初期費用が必要ですが、和泉市では補助金や助成金を活用することで負担を軽減することができます。

蓄電池と太陽光発電のセット導入で補助金が適用されるケースも多く、災害対策としての導入を後押ししています。

和泉市の補助金制度

和泉市では、省エネ設備導入や災害対策強化を目的とした補助金制度が設けられています。

特に、太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせた場合、補助金の対象となることが多いため、事前に市の公式ウェブサイトで最新情報を確認することが重要です。

国の補助金制度

国の補助金制度としては、「住宅省エネ2024キャンペーン」や「災害時レジリエンス強化支援事業」などがあり、これらの制度を利用することで初期コストの大幅な軽減が可能です。

補助金申請のポイント

• 申請条件を満たしているか確認する

• 補助金対象となる蓄電池メーカー・モデルを確認する

• 施工業者が補助金申請のサポートを行っているかをチェックする

実際の災害時に役立った蓄電池の活用事例

蓄電池は災害時の非常用電源としての役割を果たすことが実証されています。

和泉市周辺での災害時に蓄電池が大きな効果を発揮した事例を紹介します。

事例1:台風時の停電で通信手段を確保

和泉市内のAさん宅では、台風21号の影響で停電が12時間以上続きました。

しかし、太陽光発電と6kWhの蓄電池を併用していたため、停電時でも冷蔵庫の稼働を維持し、Wi-Fiルーターの使用やスマートフォンの充電が可能でした。

情報収集や安否確認がスムーズに行えたことで、家族全員が安全に過ごすことができました。

事例2:地震時の在宅避難で医療機器を稼働

Bさん宅では、在宅医療機器を使用する高齢者がいたため、10kWhの大容量蓄電池を導入していました。

2018年の大阪北部地震で停電が発生した際、蓄電池によって酸素濃縮器や人工呼吸器の稼働が維持され、命を守る重要な役割を果たしました。

蓄電池導入後のメンテナンスと災害時の準備

蓄電池は長期間にわたって安定した性能を維持するために、定期的なメンテナンスと災害時の準備が必要です。

特に和泉市のように災害リスクが高い地域では、蓄電池の劣化チェックや動作確認を怠らないことが重要です。

定期点検とバッテリー劣化の確認

蓄電池は年に1〜2回程度の定期点検を行い、バッテリーの劣化状況を確認することが推奨されています。

メーカーによっては、リモートモニタリング機能を提供している場合もあり、これを活用することで、蓄電池の状態をリアルタイムで把握できます。

非常用モードの動作確認

災害時に蓄電池が確実に稼働するよう、非常用モード(EPS機能)の動作確認を定期的に行いましょう。

停電時に自動で電源が切り替わるかどうか、接続している家電が正常に作動するかを確認しておくことで、万が一の際にもスムーズに対応できます。

バックアップ家電の再確認

災害時に稼働させたい家電のリストを作成し、必要な電力消費量を見直すことで、最適な蓄電池運用が可能です。

必要があれば、家電の消費電力を抑えるための省エネ対策も検討するとよいでしょう。

まとめ

災害対策としての蓄電池導入は、和泉市の家庭や事業所にとって重要な選択肢です。

停電時でも冷蔵庫、通信機器、医療機器などの稼働を維持できることで、災害時の安全性と生活の質を大幅に向上させることができます。

蓄電池は単体でも災害時の電力確保に有効ですが、太陽光発電との併用によって、長期間の停電にも対応可能な自立電力システムを構築できます。

さらに、和泉市の補助金や助成金制度を活用することで、導入コストの負担を軽減し、長期的な安全と安心を確保できます。

長期的に安定した運用を続けるためには、定期的なメンテナンスや非常用モードの動作確認も欠かせません。

和泉市の災害リスクを踏まえ、今こそ蓄電池の導入を検討し、家族の安全と安心を守るための備えを進めましょう。