【泉大津市 蓄電池 設置例】成功事例から学ぶ蓄電池の設置と活用

はじめに

泉大津市では、防災意識の高まりや電気代の上昇に伴い、家庭や施設での蓄電池導入が急速に進んでいます。

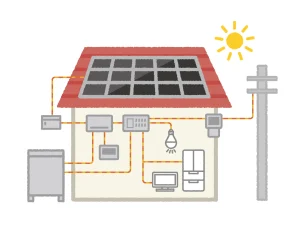

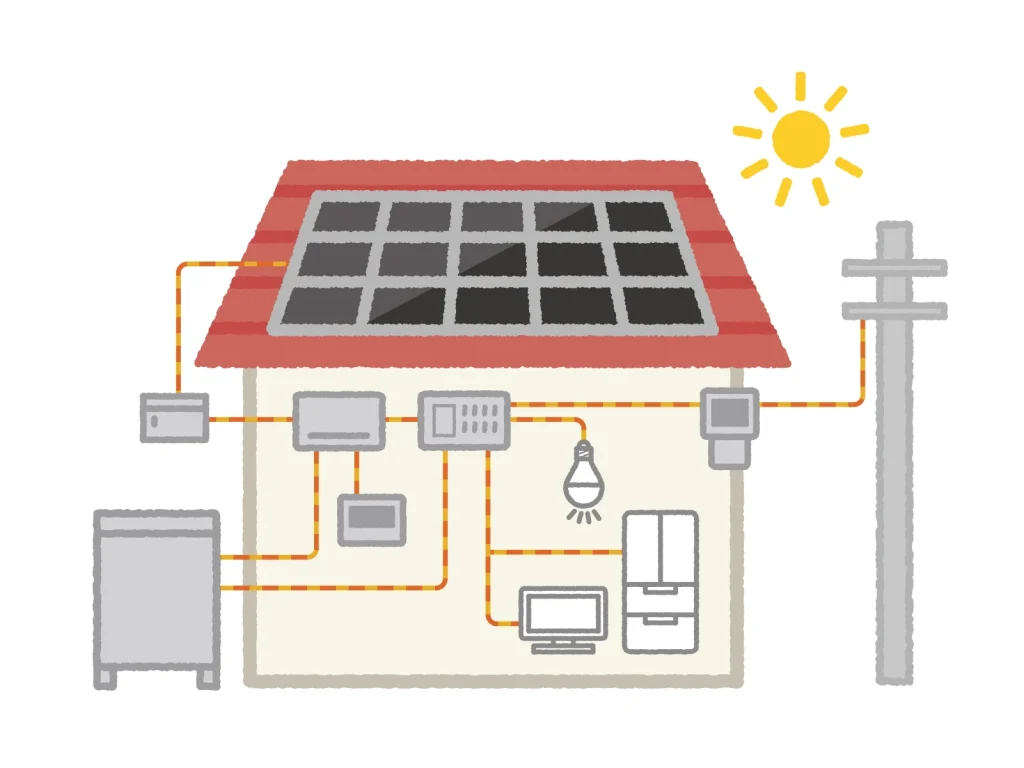

蓄電池は単なる電気の貯蔵装置にとどまらず、日常生活の省エネ、災害時の電力確保、太陽光発電の効率活用など、多岐にわたるメリットをもたらします。

しかし、「どんなふうに活用されているのか?」「本当に効果があるのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

実際の導入事例を見ることで、設置の効果やメリットを具体的にイメージすることができます。

本記事では、泉大津市で実際に蓄電池を導入した家庭や施設の成功事例を紹介し、それぞれが直面していた課題と導入後の変化について詳しく解説していきます。

これから蓄電池の導入を検討する方にとって、最も現実的で参考になる内容をお届けします。

オール電化住宅における電力ピーク対策の成功例

泉大津市内のある新築オール電化住宅では、毎月の電気代が高額になっていたことから、光熱費の見直しが検討されました。

当初は太陽光発電だけを導入していましたが、発電した電気を使いきれず売電価格も下がっていたため、発電効率に不満を感じていたといいます。

そこで導入されたのが、7kWhの家庭用蓄電池でした。

夜間の安価な電力を蓄電し、朝・夕の電力ピーク時間帯に蓄電池の電力を使うことで、買電量を大幅に削減することが可能になりました。

蓄電池導入前は月1.6万円前後だった電気代が、導入後は平均で1.1万円台まで下がり、年間で約6万円の節約効果が出たとのことです。

さらに、発電した電力を無駄なく活用できるようになったことも、大きな満足ポイントになっています。

この事例は、光熱費の削減を目的とした蓄電池導入の好例であり、特に電力消費の多いオール電化住宅には強くおすすめできる活用法です。

停電時の安心を得た高齢者世帯の事例

市内の高齢者夫婦世帯では、2022年の台風による長時間の停電をきっかけに、防災設備の見直しを行いました。

真っ暗な夜、冷蔵庫の中身がダメになり、携帯電話の充電もままならない状況に大きな不安を覚えたといいます。

その後相談した電気工事会社のすすめで、6.5kWhの蓄電池を導入。

停電時には冷蔵庫、照明、スマートフォンの充電に必要な電力を自動的に供給できるよう設定されました。

導入後、再び一時的な停電が起きた際には、自立運転モードが正常に作動し、夫婦は「今度はまったく焦らなかった」と語っています。

特に暗闇で転倒リスクのある高齢者にとって、照明が確保されていることは大きな安心材料です。

また、息子夫婦からも「これで何かあっても安心できる」と好評で、家族全体の安心感にもつながったそうです。

このように、防災対策としての蓄電池導入は、高齢者世帯にとって非常に有効な選択肢となります。

太陽光発電の自家消費最大化に成功した共働き家庭の例

泉大津市内で共働きの30代夫婦が暮らす家庭では、日中に太陽光発電で発電した電気が使われず、その多くが低価格で売電されている状況でした。

しかし、売電価格の下落によりメリットを感じにくくなったことから、「電気を売るより、自分たちで使いたい」という意識が芽生えました。

そこで、太陽光発電システムに対応した7.5kWhの蓄電池を導入。

日中に発電した電力を蓄え、帰宅後の夕食準備や入浴、エアコン使用時などに蓄電池の電力を使用することで、自家消費率が大幅に向上しました。

結果として、売電量は減ったものの、買電量も大きく減り、年間を通じて見れば電気代のトータルコストは20%以上の削減に成功。

さらに、HEMS(エネルギーマネジメントシステム)との連携で、いつどれだけ電気を使っているかを可視化できるようになり、省エネ意識も自然と高まったといいます。

この家庭のように、共働きで日中の電力が使われにくい世帯では、蓄電池の導入によって太陽光の自家利用率が飛躍的に高まります。

環境意識と経済性を両立させる成功例として、非常に参考になる事例です。

子育て家庭における非常時の安心確保の例

泉大津市のある住宅街に暮らす子育て世帯では、2児を抱えながら災害への不安を感じていました。

特に乳幼児のいる家庭にとって、停電時にエアコンや照明が使えない状況は大きなストレスとなります。

そんな不安を解消すべく導入したのが、太陽光発電連動型の蓄電池でした。

容量は8.0kWhで、停電が起きた際には子ども部屋とリビングの照明、エアコン、スマートフォンの充電を確保できるように設計されました。

実際に2023年の強風を伴う台風で一時的な停電が起きた際にも、家族はパニックに陥ることなく落ち着いて対応できたといいます。

特に子どもたちが不安がらずに眠れたことが、何よりの効果だったと母親は語ります。

また、災害対策として非常食の備蓄とともに「電力の備蓄」があることが心の支えとなり、育児における心理的安心感が向上したという副次効果もありました。

このような家庭では、蓄電池は災害対策以上に「子どもの安全を守る設備」としての意識が高まっています。

自営業者による業務継続対策としての導入例

泉大津市で美容院を経営する自営業者が蓄電池を導入した背景には、停電による業務停止リスクへの備えがありました。

地域密着型の店舗では、災害時でも営業を続けられることが信頼につながると考えたオーナーは、蓄電池の導入を決意しました。

店舗には業務用エアコン、照明、電子決済端末など、電力が必須の設備が多く、停電が続けば営業不能に陥る恐れがありました。

導入したのは、10kWhの業務用蓄電池で、夜間の安価な電力を蓄えて平常時は節電に、災害時は必要機器へのバックアップとして使用できるようにしました。

幸いにも本格的な停電にはまだ遭遇していませんが、蓄電池を設置したことで「お客様に安心して来てもらえる環境が整った」とオーナーは話します。

また、電気代も10~15%程度削減できており、事業経費の圧縮にも貢献しています。

このように、店舗経営者にとって蓄電池は、信頼・安心・経費削減の三拍子がそろった設備となり得る成功事例となっています。

医療機器ユーザーが選んだ命を守る設備の例

泉大津市に住む70代男性は、在宅酸素療法を受けており、日常的に電力を使用する医療機器が欠かせない生活を送っていました。

ある年の台風で数時間にわたる停電を経験し、酸素濃縮器が止まりかけたことに深刻な危機感を抱き、すぐに蓄電池の導入を検討しました。

選ばれたのは、医療機器対応が可能な9kWhの蓄電池。

施工業者との入念な打ち合わせの結果、酸素濃縮器やCPAP装置、照明、スマートフォン充電などに必要な電力が自動で供給されるよう、自立運転モードを最適化しました。

蓄電池導入後、同様の台風で地域全体が停電する中、この男性の家庭だけは機器が継続稼働し、体調を維持できたという実例があります。

本人のみならず、家族も「命を守る選択だった」と語っており、蓄電池が命綱として機能したことがわかります。

高齢化が進む泉大津市において、在宅医療機器と蓄電池の組み合わせは今後さらに必要とされる防災・医療インフラの一つといえるでしょう。

集合住宅での導入と住民全体の安心感向上例

一戸建てと比べると蓄電池の導入が進みにくい集合住宅でも、泉大津市では画期的な導入事例があります。

ある築15年の中規模マンションでは、防災対策として管理組合がポータブル型の蓄電池を共用部に導入しました。

この蓄電池は、エントランスの照明や防犯カメラ、エレベーター非常用照明などに使用されるほか、災害時にはスマートフォンの充電ステーションとして活用されるよう設計されています。

導入前には住民説明会を開き、費用対効果や停電時の活用方法について詳細な資料を提示。

結果、住民の8割以上が導入に賛成し、スムーズな設置が実現しました。

「夜間でも明かりがあるだけで安心できる」「災害時にみんなで助け合えるきっかけになる」と、住民からの評価も非常に高く、他のマンションにも波及しつつあります。

集合住宅でも“共助”の観点から蓄電池を活用できるという成功例は、都市部に住む人々にも参考になるモデルです。

地域イベントでの体験から導入に至った例

泉大津市が主催する防災イベントで、実際に蓄電池の活用を体験したことが導入のきっかけになった家庭もあります。

イベントでは太陽光発電とポータブル蓄電池を使って家電を稼働させるデモが行われ、来場者は電気が「見える」「使える」体験をリアルに感じることができました。

市内のある子育て世帯は、そのイベントで「スマホを太陽の力で充電する」体験を子どもと一緒に行い、電力のありがたさを実感。

後日、実際に業者に相談し、自宅に6kWhの蓄電池を導入することになりました。

「体験したことで不安が減り、前向きに導入を考えられた」と話すこの家族にとって、イベントは大きな転機になったのです。

また、子どもたちも電気の仕組みを学べたことが印象に残ったようで、家庭内のエネルギー教育にもつながっています。

このように、行政の啓発活動が直接導入につながる好循環を生んでおり、今後も市民参加型の体験イベントは有効な手段といえるでしょう。

蓄電池導入で住宅価値が向上した事例

泉大津市の郊外にある築10年の戸建て住宅では、数年後の売却を視野に入れて住宅の価値を高めたいと考え、太陽光発電と蓄電池の導入を決意しました。

将来的に中古住宅として売却する際、太陽光発電と蓄電池の有無が資産価値や成約スピードに大きく影響することを不動産業者からアドバイスされたことがきっかけでした。

導入された蓄電池は8kWhで、日中の発電を貯めて夜間に使用する運用がなされ、実際に光熱費の削減効果も実感できるようになりました。

この施主は「売却時の差別化だけでなく、実際の生活が快適になったことが嬉しい誤算だった」と語っています。

数年後にはこの住宅が市場に出されましたが、エネルギー設備の充実に関心を持つ購入希望者が多く集まり、相場より早期に成約に至りました。

この事例は、蓄電池の導入が単なるコストではなく、将来的な資産価値向上にもつながる投資であることを証明しています。

将来を見据えた賢い選択として、蓄電池の導入は幅広い層にメリットをもたらす可能性を秘めています。

地域での共同購入による費用削減と普及例

泉大津市内の住宅地では、地域住民同士が連携し、複数家庭による蓄電池の共同購入を実現した事例があります。

この取り組みは、近隣の災害経験を共有した住民同士が「みんなで備えよう」という意識から始まりました。

地域の自治会が窓口となり、蓄電池の取り扱い業者に一括見積もりを依頼。

その結果、通常よりも大幅な値引きが可能となり、6世帯が同時に導入を決定しました。

設置費用の削減だけでなく、自治会が補助金情報をまとめて提供したことで、申請手続きの負担も軽減されました。

「自分だけで決めるより安心できた」「費用も手間も抑えられてよかった」という声が多く、蓄電池に対するハードルが下がったことが伺えます。

このような取り組みは他の地域にも波及しつつあり、自治会単位での災害対策として注目を集めています。

共同購入は、導入の心理的・経済的障壁を取り除くうえで非常に効果的な手法といえるでしょう。

まとめ

この記事で紹介してきた泉大津市の蓄電池導入事例は、住宅の種類、家族構成、目的に応じて多様な成功パターンがあることを示しています。

節電、災害時の安心、子どもや高齢者の安全、医療的ケア、自営業の事業継続、さらには住宅資産価値の向上まで、蓄電池の価値は広がり続けています。

重要なのは、実際の事例から「自分の家庭にはどう活かせるか」をイメージできることです。

机上のデータではわからない“リアルな導入の声”こそが、多くの人にとっての最も有益な判断材料となります。

蓄電池の導入には費用がかかる一方で、補助金や長期的な光熱費削減という経済的なメリットもあり、今はまさに“動き出す価値のあるタイミング”です。

防災、経済性、環境対応、暮らしの質の向上。

蓄電池がもたらす安心と未来を、これらの事例を通じてぜひ身近な選択肢として捉えてみてください。